セキュリティに関する知識や技術を習得するためには、座学による幅広い教育と演習による実践的な教育が必要です。

九州大学や連携大学(東北大、大阪大等)が提供するセキュリティ総論やPBL演習を一緒に学びましょう。

九州大学サイバーセキュリティセンター センター長 岡村耕二

enPiT2の事業は令和2年度で終了となりましたが、「Basic SecCap コース」として継続していくこととなりました。

新年度の受講生を募集しています。(工学部電気情報工学科C課程以外の学部・学科の学生も受講可能)

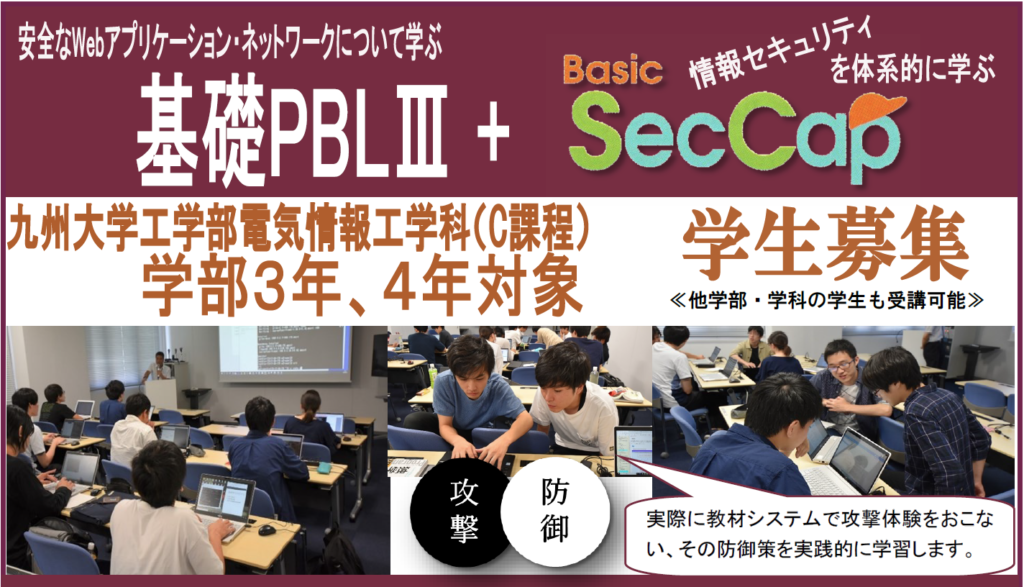

| 内容 | 安全なWebアプリケーション・ネットワークについて学ぶ |

| 日程 | 夏休み(8月or9月)に、3日間の集中講義 |

| 場所 | 伊都キャンパス・情報基盤研究開発センター棟(オンラインか対面かは未定) |

| 単位 | 2単位 |

基礎PBLⅢを受講する際に

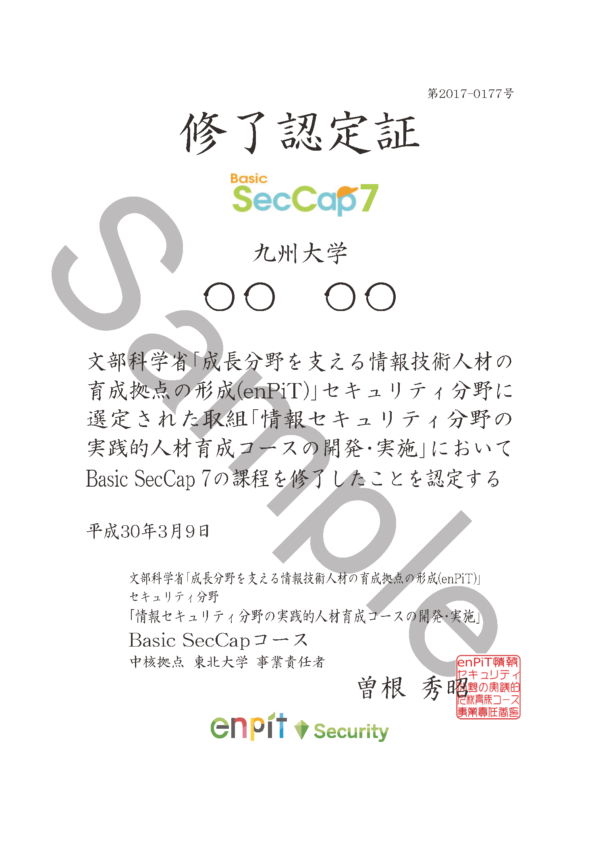

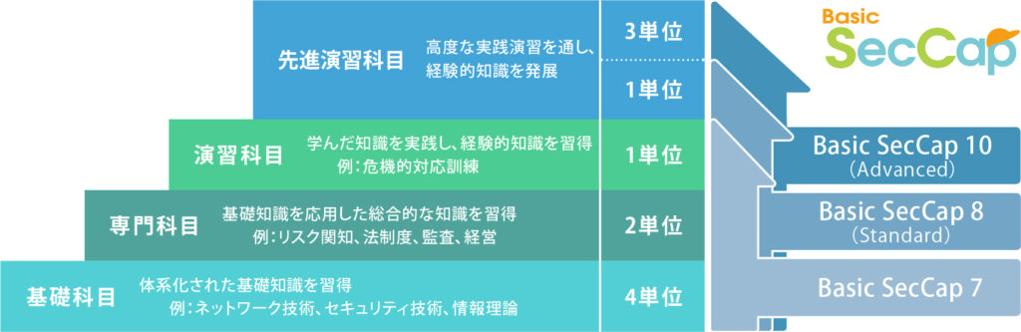

下記の「Basic SecCap コース」に登録し、必要な単位を取得すると、情報セキュリティの「Basic SecCap 修了認定証」が授与されます。

↓

このコースは、連携14大学でenPiT2(学部生対象)事業でおこなってきた教育プログラムです。

情報セキュリティを学びたい学生向けに体系的に整えられた内容となっており、条件が合えば遠隔で他大学の提供科目を履修することも可能です。

【例】東北大 セキュリティ総論A

・情報セキュリティについて、その基礎となる知識を広く論じる。具体的には、一般的なユーザーの視点から情報セキュリティに関する基本的なリテラシー、攻撃・防御の事例を紹介し、開発・運用者の視点からプログラムやネットワークにおけるセキュリティリスクを説明する。さらに暗号技術がどのように世の中で利用されているかについてサーバ証明書等を例にとり述べ、大学などの組織における情報セキュリティ対策のポリシーなどの制度及び組織体制と利用者における情報倫理について述べる。

九大では、「Basic SecCap コース」の演習科目として上記「基礎PBLⅢ」を登録しているので、九大生がこのコースを受講しやすくなっています。

佐賀大や大分大、九産大などの学生にも参加してもらっています。ぜひ、他大学の学生ともコミュニケーションをとりながら学んでください。

工学部電気情報工学科C課程の学生には、年度初めの実験1回目の時に説明会を予定しています。

また、他の学部・学科の学生の皆さんで受講希望する方は、下記フォームからお問合せ・仮登録してください。(別途、詳細について説明させていただきます)

5分散会場をオンラインで繋ぎ開催

ご参加自由です 九州大学の会場は「情報基盤研究開発センター内」となります。

2021年2月26日(金) 13:00 - 16:00

| 時 間 | 内 容 |

| 13:00 – 13:10 | 開会挨拶・セキュリティ分野活動報告 |

| 13:10 – 14:30 | 学生発表 10 分×5 件 受賞者コメント 10 分 予備 10 分 |

| 14:30 – 15:30 | 学生チームとの質疑応答 |

| 15:30 – 15:50 | 講 評 |

| 15:50 – 16:00 | 閉会挨拶 |